L’8 luglio il Parlamento ha approvato in lettura definitiva la riduzione da venticinque a diciotto anni del requisito per l’elettorato attivo del Senato, parificandone quindi la platea di elettori a quella della Camera.

Le dichiarazioni del Partito Democratico («Fino a ieri un giovane tra i 18 e i 25 anni aveva un potere dimezzato», secondo il segretario Letta[1]; addirittura un roboante «escono da una condizione di minorità civile e acquisiscono diritti politici pieni» secondo il Presidente della Commissione Affari Costituzionali sen. Parrini[2]) producono l’impressione di sincera pena per un partito che ha nelle proprie radici, nel proprio DNA, l’ossessivo riferimento alla stella polare della Costituzione repubblicana. Dovremmo concludere che chi questa Costituzione l’ha scritta ha per settantatré anni privato tutti i cittadini under 25 dei diritti politici. Lo avrebbero fatto consapevolmente o inconsapevolmente? E in quale caso il crimine, secondo il PD, sarebbe più grave?

Al di là delle fesserie propagandistiche questa riforma costituzionale, e forse ancor più la grancassa battutane dal PD, rivela uno stato veramente brullo, quasi desertico, della situazione politica italiana – posto che, s’intende, si guardi a questa situazione attraverso le lenti di una reale difesa della Costituzione e dei princìpi che la fondano, primo fra tutti il lavoro.

Tre riforme regressive in dieci anni

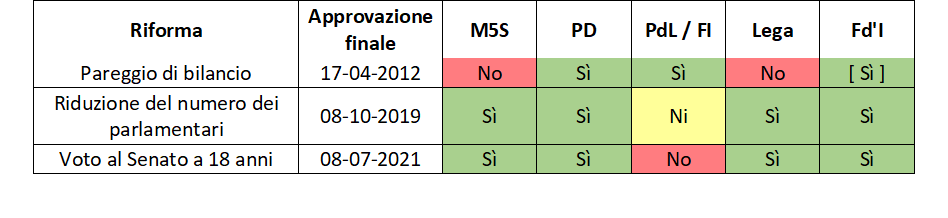

Negli ultimi dieci anni la principale modifica costituzionale che il vasto pubblico ricorda è con tutta probabilità la legge di riforma complessiva a firma Renzi-Boschi respinta dal referendum popolare del 4 dicembre 2016. Chissà se nella memoria pubblica restano anche le modifiche costituzionali che invece sono entrate in vigore, con o senza il referendum confermativo. Nell’ultimo decennio sono state già due, cui quasi certamente si aggiungerà la terza approvata pochi giorni fa. Vediamo quali sono e come si sono schierati i principali partiti.

Piccole precisazioni necessarie: nel 2012 il M5S non era in Parlamento, ma fu contrario alla riforma; sempre nel 2012 Fd’I non esisteva, ma il suo personale politico nel PdL votò a favore; il Ni di Forza Italia sulla riduzione dei parlamentari è una media tra il Sì formale in Parlamento e il No di fatto di tanti suoi esponenti espresso nel referendum.

Dal breve specchietto balzano all’occhio alcune cose: la consonanza tra il M5S e la Lega; quella tra il PD e Fd’I; l’eclettismo forzista. Ma il dato di fatto principale è di contenuto; il contenuto delle tre riforme, che hanno tutte in comune qualcosa – per quanto variamente declinato: la riduzione degli spazi di agibilità democratica nello Stato-nazione.

Riduzione variamente declinata perché si distinguono due diversi vincoli che la ispirano: nel caso del pareggio di bilancio, il vincolo esterno di un’Unione Europea all’epoca arroccata sul principio del rigore finanziario; nel caso delle modifiche al Parlamento, un vincolo interno imposto al Paese per ridurne la capacità di espressione nelle istituzioni.

È evidente infatti che la voce popolare è certamente più flebile in un Parlamento in cui vi sono meno rappresentanti; in cui cioè le decisioni sono concentrate in un numero più ristretto di persone e per giunta elette in collegi elettorali più grandi, cioè con campagne elettorali più dispendiose. Il costo delle campagne elettorali non sarebbe un problema, se il 28 dicembre 2013 il Governo Letta (che combinazione!) non avesse abolito per decreto-legge il rimborso pubblico alle spese elettorali dei partiti. In assenza di una forma pubblica di finanziamento le campagne elettorali sono finanziate dai privati. Tanto più le campagne elettorali costano, tanto più saranno finanziate da privati molto ricchi, cioè direttamente dai detentori del potere economico. Non solo si riduce la rappresentanza numerica, cioè la capacità formale di un deputato di rappresentare con sufficiente efficacia un numero congruo di persone che vivono e che lavorano, ma si reintroduce di fatto un criterio censitario, che squilibra la rappresentanza nella direzione della ricchezza, ossia della rendita e del capitale.

Ma l’estensione del voto ai diciottenni? Non è questa un’espansione della democrazia? No, non lo è. Anzitutto perché distorce ancora di più l’effetto di cui sopra: se alla Camera si è “soltanto” ridotto i rappresentanti, al Senato si fa di più: si riducono i rappresentanti e si aumentano i rappresentati. Ma questo, alla fin fine, è solo l’aspetto minore. L’aspetto più grave è l’altro: fra le motivazioni addotte per la riforma vi è non soltanto l’esigenza democratica di liberare questi poveri giovinetti dalla servitù civile in cui la maligna Costituzione del 1948 li ha ridotti, ma anche quella di ottenere maggioranze il più omogenee possibile nei due rami del Parlamento.[3]

Su questo tema si potrebbe considerare che maggioranze disomogenee erano uno degli esiti possibili con i quali i Costituenti giustificavano il ruolo del Senato: la celebre «azione ritardatrice» del processo legislativo esposta dal giurista democristiano Mortati.[4] A tutela della diversificazione dalla Camera, il Senato veniva inoltre eletto ogni sei anni. Si trattava certamente di un organo costituzionale in parte spurio, in quanto frutto di un compromesso tra due opposte tendenze alla Costituente: l’unicameralismo propugnato dalla sinistra e il Senato corporativo richiesto dal blocco moderato. Dopo il 1948, però, il Senato è stato due volte avvicinato al ruolo della Camera: nel 1963 tramite la riduzione da sei a cinque anni della sua legislatura e quest’anno, appunto, tramite la riduzione da venticinque a diciotto anni del requisito di età dell’elettorato attivo. Questa progressiva equiparazione del Senato alla Camera non andrebbe forse nella direzione dell’unicameralismo? Non sarebbe quindi una sia pur lentissima svolta tendenziale a sinistra?

No. La riforma del 1963 fu dettata dalla comune consapevolezza che la Repubblica non poteva più essere un regime notabilare, quale quello in cui il Senato monarchico aveva funzionato fino al 1922 e di cui ancora restò come espressione anche durante il fascismo. Lo Stato italiano era a tutti gli effetti, secondo la celebre definizione del prof. Scoppola, una «Repubblica dei partiti», in una situazione paradossale per cui gli attori fondamentali del gioco politico erano associazioni non riconosciute e per le quali mai si erano attuate le esigenze regolamentative contenute nell’art. 49 della Carta. Non è un caso che la riforma del 1963 sia avvenuta poco dopo il plateale fallimento dell’ultimo tentativo legale di imporre un regime clerico-fascista (il governo Tambroni nel 1960) e a ridosso della nascita del centro-sinistra organico. Quella riforma nacque cioè da un’esigenza condivisa dai partiti di esercitare un maggiore controllo sull’attività parlamentare. Si può forse dire che questa transizione dal notabilato ai partiti di massa andasse in una direzione progressiva, ma solo teoricamente: sul piano pratico, infatti, l’opera dei partiti di massa (e in particolare di quelli di governo) non veniva ancorata ad alcun vincolo etico (come da note considerazioni di Berlinguer meno di vent’anni dopo).

La riforma del 2021, invece, non va in direzione progressiva né nella pratica – come si è visto poc’anzi – né nella teoria. Se infatti sono corrette le critiche mosse a questa riforma in quanto settoriale e non parte di un disegno complessivo di riorganizzazione, non è però vero che essa sia sorta casualmente come un fungo. Anzi, se si scorgono le proposte che secondo i suoi cantori dovrebbero completarla, ci si accorge che essa è piuttosto una singola tessera di un mosaico inquietante in via di costruzione.

Un obiettivo: asservire il Parlamento

Quali sono queste proposte?

La prima è il divieto per deputati e senatori di aderire a un gruppo parlamentare diverso da quello collegato alla lista con cui sono stati eletti. Chi dovesse uscire da tale gruppo non potrebbe infatti iscriversi ad altro e resterebbe non-iscritto[5] – uno status che non ha precedenti nel nostro sistema parlamentare, solo di recente introdotto dal Senato e solo, opzionalmente, per i senatori a vita.

La seconda proposta è l’introduzione della sfiducia costruttiva, ossia il divieto per il Parlamento di sfiduciare il Governo a meno che non sia contestualmente prodotta una maggioranza per un nuovo esecutivo.[6]

Entrambe le proposte vanno nella raccapricciante direzione di un imbrigliamento del Parlamento e di una sua subordinazione che è un brutale snaturamento del suo ruolo costituzionale. Vediamo perché.

Partiamo dalla prima: “trasformismo” è una parola che ha una brutta fama, ma merita sempre di ricordare che grazie al trasformismo si formò il primo governo della Sinistra storica nel 1876 e sempre grazie al trasformismo la Sinistra fu in grado di mantenere tutte le tre promesse progressiste fatte da Depretis: l’estensione del diritto di voto, l’aumento dell’obbligo scolastico, l’abolizione della tassa sul macinato. Fatta questa premessa di storia culturale italiana, passiamo ai fatti. La critica di Rousseau al sistema politico britannico, che prevedeva la rappresentanza del popolo alla Camera dei Comuni, è condensata nella nota frase «Il popolo inglese si crede libero, ma è in grave errore; è libero solo durante l’elezione dei membri del parlamento».[7]

Poiché non è ancora storicamente possibile la transizione alla democrazia diretta, l’unico modo per consentire la libertà del popolo anche nel corso della legislatura è lasciare ai parlamentari la libertà di sciogliere il proprio vincolo politico e di ricostituirne di nuovi, così da consentire al Paese legale di essere lo specchio delle novità che emergono nel Paese reale. Ad esempio, le scissioni di Futuro e Libertà dal Popolo della Libertà nel 2010 o di Articolo Uno dal Partito Democratico nel 2017 rispondevano indubbiamente al desiderio di una parte di elettori di distaccarsi dalla lista che avevano votato, rispettivamente, nel 2008 e nel 2013.

Impedire la nascita di nuove formazioni politiche nel corso della legislatura, conferendo quindi all’appuntamento elettorale un mandato imperativo contrario non soltanto alla lettera ma anche allo spirito della Costituzione, significa mutilare, dopo il dato quantitativo (numero dei parlamentari), anche il dato qualitativo dell’efficacia del Parlamento quale rappresentanza della società.

Veniamo alla seconda riforma proposta: la sfiducia costruttiva. Questa, e in generale l’indebolimento del potere fiduciario del Parlamento nei confronti del Governo, era un tratto distintivo tanto della riforma proposta dalla Bicamerale D’Alema nel 1998 quanto della riforma approvata dal centrodestra nel 2005 e respinta dagli elettori nel 2006. Uno dei motivi che rendevano invece apprezzabile la riforma Renzi-Boschi era che, per la prima volta in decenni, non vi era traccia del rafforzamento del potere esecutivo nei confronti del potere legislativo: veniva cioè riaffermato, e non conculcato, il carattere schiettamente parlamentare della Costituzione del 1948.

In ottica complessiva, queste due riforme cui il PD pare guardare con grande benevolenza mirano a irrigidire quella flessibilità del funzionamento istituzionale che la Costituzione eredita da una plurimillenaria tradizione giuridica e che trova il proprio campo in tre momenti: le consultazioni del Presidente della Repubblica, il rapporto dei parlamentari con il Governo (che non si esaurisce nella secca alternativa binaria di sostegno/opposizione), la vita dei gruppi parlamentari. È questa flessibilità che consente alle istituzioni italiane di non ridurre il dibattito politico, anche nei momenti più aspri, a un braccio di ferro che spaccherebbe la società ed è questa flessibilità che il PD vuole energicamente restringere.

Il nuovo corso lettiano: un PD dell’alta borghesia

Ma perché il PD si comporta in tal modo?

I motivi, probabilmente, sono due.

In primo luogo si può ipotizzare una determinante economica. Se il PD ha votato a favore di tutte le tre riforme riportate nello specchietto presentato in apertura è perché è ormai divenuto meramente il partito di quanto già nel 2013 il «Sole 24 Ore» definì «il pilota automatico»[8], ossia la politica economica comunitaria che non può essere ridiscussa dalle istituzioni nazionali. I contenuti di questa politica non sono dirimenti: il pilota automatico per definizione si limita ad eseguire le direttive, senza compiere una valutazione di merito. Si tratterebbe di una concezione a suo modo utile, nel flusso dialettico dello sviluppo storico, se venisse impiegata per la costruzione di una nuova democrazia continentale invece che per la distruzione della morente democrazia nazionale. Questo però per il PD può non rilevare molto, perché in poco ne vengono toccati tanto il suo elettorato tradizionale in via di estinzione (quello ereditato da DC e PCI, formato ormai interamente di pensionati) quanto il suo elettorato più recente, la media borghesia illuminata che o «ha trovato il posto comodo» (Pietro Nenni, 1964) nelle generazioni meno giovani oppure, in quelle più giovani, il posto comodo non l’ha trovato ma è guidata al momento da altre priorità, con una forte impronta culturale di americanismo.

In secondo luogo c’è un errore concettuale, che certamente è ideologicamente funzionale a quanto si è appena descritto, ma riveste importanza anche in quanto tale. Pochi mesi fa l’on. Andrea Romano ha dato alle stampe un libriccino dedicato al centenario del Partito Comunista d’Italia.[9] Ex DS, sostenitore dalemiano del blairismo, eletto deputato con Scelta Civica, passato al PD durante la guida di Renzi e in tale veste direttore dell’Unità e tuttora rappresentante per lo storico e simbolico collegio uninominale di Livorno, Romano può essere ritenuto l’anello di congiunzione culturale fra la tradizione comunista e le attuali correnti liberali del Partito Democratico.

In quest’opera Romano, avendo descritto la strategia togliattiana dell’unità antifascista e prima ancora la concezione gramsciana della nazione come corpo unitario, conclude che la vocazione del PCI dopo il 1945 non fu «autenticamente democratica […] se misurata con quelli che oggi definiremmo gli standard classici della democrazia liberale: non c’era infatti alcuno spazio per l’alternanza o per una rappresentazione non catastrofistica del conflitto, perché l’ossessione per l’unità nazionale era più forte di qualunque differenza propriamente programmatica tra il PCI e gli altri partiti anti-fascisti».[10] Al cambiamento tra l’Italia degli anni 1940 e quella degli anni 1970, con le sue «domande differenziate di integrazione, promozione, efficienza»[11], andrebbe ascritto in ultimo il fallimento del compromesso storico. Risultò perciò necessario, per l’ultimo PCI e per i partiti suoi successori, «archivia[re] la ricerca ossessiva dell’unità anti-fascista [per] scoprire i vasti e fino ad allora inesplorati territori dell’alternanza di governo».[12]

Il dibattito dovrebbe però, a questo punto, spostarsi dal piano dei mezzi (unità antifascista / democrazia dell’alternanza) al piano dei fini. La differenziazione sociale e culturale emersa in conseguenza del boom economico deve essere considerata la fisiologica e positiva evoluzione da una società contadina a una moderna società industriale, o non piuttosto una deleteria disgregazione sociale generata da ciò che il prof. Crainz ha definito «una grande trasformazione non governata»[13]? Il compito del PCI avrebbe dovuto essere rappresentare al meglio (ossia, al peggio) il sorgere di questi nuovi egoismi, come fece con un certo successo il PSI craxiano, o non invece spendersi per il governo ordinato di questa trasformazione?

Il fatto che con la salvifica «democrazia dell’alternanza» si sia realizzato quanto sino allora fallito per mezzo secolo, ovvero l’arrivo al potere delle forze politiche in continuità col fascismo, dovrebbe indurre a qualche riflessione sui meriti della «archiviazione dell’unità antifascista».

Sono state citate queste riflessioni di Romano perché esse sono in perfetta sintonia con il nuovo corso culturale varato da Enrico Letta. Avendo riunito nella sede del PD «un gruppo di intellettuali» (fra cui Cuperlo, Urbinati, De Bortoli e Annunziata) il segretario nazionale ha osservato: «Nel decennio che abbiamo alle spalle, iniziato con la caduta di Berlusconi e l’arrivo del governo tecnico di Monti, è stato sospeso lo scontro politico […] una prova di affaticamento della nostra democrazia. Ma ora ho l’impressione che questa fase si stia chiudendo. […] Entriamo in una nuova fase in cui il cursore tra destra e sinistra assume un ruolo determinante».[14] Quindi già programmaticamente Letta, in questo in continuità con le sue origini uliviste una generazione fa, si pone nel campo identificato da Romano come «democrazia dell’alternanza». Ma di quale tipo è la divisione fra destra e sinistra che egli immagina? Lo si capisce bene partendo da quanto Letta stesso racconta, di aver cioè assunto come proprie direttrici politiche quelle dei suoi studenti parigini. O, nelle parole dell’ex collega Marc Lazar, «essere stato a contatto con gli studenti di Sciences Po, molto selezionati ma provenienti da tutto il mondo, gli ha fatto capire quanto siano importanti per i giovani temi come l’ecologia, la diversità, la partecipazione democratica».[15] Detta altrimenti: le battaglie culturali dell’alta borghesia, «medio-progressista» come il Megapresidente fantozziano e alfiere del cosmopolitismo made in USA.

A tutto questo è perfettamente conseguente l’opera di restrizione degli spazi di democrazia tramite la modifica della Costituzione a colpi d’ascia. Secondo Letta è il voto per il Senato ai diciottenni quella «partecipazione democratica» che i giovani, i suoi studenti cosmopoliti alto-borghesi, gli chiedono. Forse quei giovani gli chiedono davvero la democrazia formale. Ma riguardo la democrazia sostanziale di chi non è alto-borghese, di chi non studia alle Grandes écoles di Parigi? Valgano qui le parole, certamente assai strumentali ma molto azzeccate nel loro valore testuale, del senatore di Forza Italia Lucio Malan: «Servono equilibrio e, appunto, quella serietà che i giovani, per primi, ci chiedono. Non chiedono invece il voto al Senato: francamente, questo non l’ho sentito mai una volta, incontrando persone di tutte le età, a cominciare dai giovani. Ci chiedono opportunità e università che davvero ne diano: l’opportunità non è l’assistenzialismo […] Quando il reddito di cittadinanza, con tutte le aggiunte varie, arriva fino a 1.700 euro al mese, mentre un giovane che lavora 50 ore alla settimana ne guadagna la metà, è proprio rispetto a questo che i giovani dicono che non c’è serietà. Allora, sì, c’è il rischio che non vadano a votare, anche se ne concediamo loro il diritto».[16]

Ma non è soltanto la costruzione di un sistema democratico sul piano formale e censitario sul piano reale ad essere perfettamente coerente con la linea Letta. Lo è anche la scelta del terreno di scontro. La scelta del muro contro muro sul ddl Zan costituisce un aperto e plateale ripudio, si presume benedetto da Romano, della linea che il Partito Comunista Italiano seguì prima sul divorzio e poi sull’aborto: quella della ricerca di un’intesa con i moderati e con il mondo cattolico, che evitasse sia la divisione sociale e dei lavoratori per mezzo di wedge issues sia l’edificazione in Italia di una libertà di marca statunitense. Quando il deputato Zan invita Renzi, che cerca di svolgere questo ruolo di mediazione un tempo patrimonio del PCI, a scegliere tra Biden e Orbán[17] fa comprendere che per la dirigenza nazionale del PD l’Europa deve diventare un satellite di un impero culturale costruito sull’altra sponda del nostro oceano. Fortunatamente non tutti, e certamente non il Presidente francese, si rassegnano a questa inquietante deriva.

https://www.facebook.com/enricoletta.it/posts/10158397485681045 ↑

https://www.facebook.com/dario.parrini.5/posts/2268803179916716 ↑

https://www.facebook.com/dario.parrini.5/posts/2255378234592544 ↑

http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/Assemblea/sed224/sed224nc.pdf, p. 301. ↑

https://www.facebook.com/enricoletta.it/posts/10158381371696045 ↑

https://www.facebook.com/dario.parrini.5/posts/2268803179916716 ↑

J.-J. Rousseau, Contratto sociale, Libro III, cap. XV ↑

https://st.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2013-03-08/politica-economica-pilota-automatico-080622.shtml ↑

A. Romano, Il partito della nazione. Cosa ci manca e cosa no del comunismo italiano, Paesi Edizioni, Roma 2020. ↑

Ivi, p. 50. ↑

Ivi, p. 57. ↑

Ivi, p. 58. ↑

G. Crainz, Il paese mancato. Dal miracolo economico agli anni Ottanta, Donzelli, Roma 2005, p. 19. ↑

https://www.repubblica.it/politica/2021/07/07/news/letta_imprenditori_pd_radicale_sinistra-309221812/ ↑

https://rep.repubblica.it/pwa/intervista/2021/03/13/news/pd_lazar_a_parigi_letta_e_rinato_nel_partito_torna_un_decisionista_-292108695/ ↑

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1302024&part=doc_dc-ressten_rs-ddltit_sddeaisddddlc1440beepis-trattazione_ddvf-intervento_malanfibpudc ↑

https://video.repubblica.it/politica/omofobia-zan-in-piazza-con-le-associazioni-renzi-segua-biden-non-orban/391682/392396 ↑

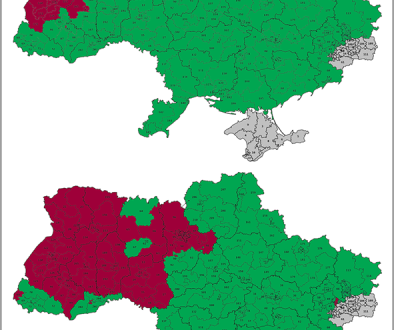

Immagine da commons.wikimedia.org

Nato a Firenze nel 1989. Laureato in Scienze storiche (una tesi sul thatcherismo, una sul Risorgimento a Palazzuolo di Romagna), lavoro nel settore dei servizi all’impresa. Europeista e di formazione marxista, ho aderito a Italia Viva dopo quattordici anni in DS e PD.