Si

è detto che lo scambio

tra tattica e strategia è

forse la proposta centrale di Assembly, o

comunque la più interessante, ma che apre ad una serie di

cortocircuiti fondamentali.

Una prima criticità riguarda la

stessa distinzione, di matrice leninista, tra “tattica” e

“strategia”, utile solo se usata pragmaticamente

riconoscendone la natura tutto sommato arbitraria. Va da se che,

infatti, da un lato la tattica di breve periodo riflette l’indirizzo

politico strategico, un’idea

che portata all’estremo la riduce a poco più che una questione di

declinazione di contesto della strategia, in cui sono già date le

soluzioni possibili, e al settarismo nel suo significato più puro, e

che d’altro canto la

strategia

è pure ineluttabilmente determinata

dall’insieme delle scelte tattiche del passato.

Il triste stato della attuale sinistra partitica italiana è un

esempio abbastanza lampante dell’incancrenirsi non affrontato di

quest’ultimo problema.

Una

seconda criticità della proposta negriana è rivelata

paradossalmente proprio dal lodevole modo in cui Hardt e Negri, lungo

tutto Assembly, affrontano

il problema della sovranità,

nelle sue diverse declinazioni. Schmitt, la cui definizione di

sovranità è spesso condensata nella massima «sovrano è chi

decide dello stato di eccezione», è citato più volte dal duo

autoriale, che però non sembra coglierne le implicazioni per la

dicotomia tattica/strategia e per la sua proposta di spostare la

tattica sulla leadership. Se il “tattico” è in un certo

senso un’eccezione, chi

decide cosa rientri nel tattico e come affrontare le questioni

emergenti si troverebbe ipso facto

in quella posizione di sovranità

che non si vorrebbe riconoscergli. In definitiva, il mero spostare

competenze quindi, se può avere un valore positivo a livello di

cultura politica e di connessione con la realtà, non riduce il

rischio che il peso ed i compiti della leadership si gonfino con il

passare del tempo, e che si formino rapporti

di autorità antidemocratici

tra questa e la base. Negri non sfugge dalla classica

sottovalutazione fondamentale della complessità dei rapporti umani,

che vengono pensati – nonostante tutto – subalterni e

determinabili da soluzioni organizzative più o meno ingegnose, che,

come attraversa l’intera storia della sinistra dal liberalismo

settecentesco al socialismo utopico ai marxismi, attraversa anche

Assembly, con una

linea di frattura che mette in pericolo l’intera costruzione.

D’altronde, nonostante offra spunti notevoli, che gli avrebbero

forse consentito di andare oltre, il duo autoriale, in questo che è

un testo prettamente sull’organizzazione, rimane prigioniero di una

“teoria del partito”

che, senza partito, rimane paradossalmente da cima a fondo legata

alla storia del leninismo novecentesco.

Hardt

e Negri in sostanza aggiornano e rendono nuovamente presentabile la

solita metafisica dell’organizzazione

come soggetto di una fondamentale rottura con lo stato di cose

presente che costituisce

il vero dogma di tutte le sinistre radicali dell’età contemporanea.

L’addolcimento di alcuni aspetti “avanguardistici” e l’entusiasmo

per qualunque cosa sia grassroots non

nascondono questa sotterranea tentazione organizzativistica, che si

rivela fino nella fraseologia scelta dagli autori. Hardt e Negri

hanno ragione a rifiutare il paradigma della cosiddetta “autonomia

del politico”, e a criticarne gli ierofanti, a favore di una

riflessione (e un’azione politica) invece radicata saldamente nei

limiti e nelle contraddizioni

dell’”economico” e delle condizioni materiali.

Purtroppo il posto della composizione sociale e delle

condizioni materiali è enfatizzato, ma subito si torna ad una

filosofia della storia impregnata di ottimismo volontaristico di

stampo illuminista: la transizione ad un certo punto (vicino) lascia

spazio al consumarsi dei tempi ed al sedimentarsi delle cose, in

questo caso nel magma di una sorta di rivoluzione

permanente postmoderna,

l’organizzazione è il sostituto funzionale e il metro di paragone

della consapevolezza, il soggetto che sussume la massa fa la storia.

Una ricetta già sentita, di per sé legittima, ma di cui andrebbero

perlomeno tematizzate le debolezze.

Debolezze che, agli estremi

opposti, rischiano di condurre (e hanno condotto) da un lato

all’attendismo e alla mera

gestione del presente

e d’altro canto all’entusiasmo

cieco per qualunque cosa mobiliti “contro”;

sempre svalutando proprio quella materialità che si voleva posta

alla base di qualunque ragionamento. Con il rischio – data

quest’ultima prospettiva, poco evitabile e poco evitato – di finire

ad applaudire pure sanfedisti, torce e forconi.

Le

tematizzazioni storiche che muovono il ragionamento degli autori se

possibile evidenziano ulteriormente la matrice da cui muovono le

proposte pratiche. Sintetizzando, per il Negri di Assembly

lo squallore del presente

sarebbe addebitabile in pieno al riformismo,

tanto nella sua variante socialdemocratica di “riformismo

riformista” quanto nella sua del tutto presunta variante sovietica

di riformismo rivoluzionario, interessante ossimoro che rivela ancora

una volta il nucleo dell’intero ragionamento: il feticcio di un

leninismo più leninista

di Lenin,

che si ha come il sospetto che finisca per occupare quello che

dovrebbe essere lo spazio della politica.

D’altronde anche il

disprezzo e l’incomprensione per la cultura politica della sinistra

socialdemocratica è una vera e propria tradizione della sinistra

radicale o comunista novecentesca, che se in passato ha portato a

tragedie e lutti inutili ed evitabili oggi spiega in buona parte la

sensazione diffusa che la

sinistra esista non si sa bene a quale scopo,

persegua con zelo puritano una fumosa politica della divisione in

quattro del capello e sia paralizzata dalla propria incapacità di

scendere a compromessi; oppure, al contrario, tanti facili entusiasmi

e altrettanto facili disillusioni.

Una

nota, solamente di passaggio per evitare di essere ingenerosi, sulla

storia.

Assembly,

nel dare le coordinate storiche e storico-filosofiche della

contemporaneità non può non rifarsi alla categoria di

“neoliberalismo”,

che d’altronde ormai vive – nella cultura critica occidentale –

di vita propria. In questo si rifà alla Brief

History di

Harvey e, più indietro nella catena filologica, alla Nascita

della biopolitica di

Foucault, come d’altra parte fanno migliaia di altre pubblicazioni di

impianto critico o radicale di varia qualità, da Crouch in giù. Due

testi, quello harveyano e quello foucaultiano, ovviamente validi e

utili, ma che non possono non dare un’immagine solo parziale

dell’oggetto di cui trattano, e che spesso finiscono per sostituire

in toto una lettura diretta, attenta e contestualizzante degli autori

e dei materiali che si vorrebbero criticare.

Ciò causa

fatalmente anche in Assembly

una serie di cortocircuiti, dalla banalità di ripetere più volte

una grafia sbagliata del nome di Walter Eucken o della Mont Pelerin

Society,

alle molte parentesi bizzarre e storicamente un po’ goffe che

commentano di tutto un poco – dall’Impero asburgico a Lutero, alla

più seria questione di una ricostruzione storica deformante che

enfatizza troppo discontinuità e fattori estrinseci, e forse azzoppa

il ragionamento complessivo.

A

differenza di ciò che la selva sterminata di testi che abbiamo

evocato va ripetendo con più o meno convinzione, il mainstream

politico-economico postbellico non era infatti nello spirito

“keynesiano” quanto crede qualche nostalgico – e questo d’altra

parte era già stato sottolineato da economisti come Minsky o

Robinson – e anzi, con il suo bellicismo insensato e la sua folle

corsa ai consumi privati, ha rappresentato forse il più grande

ostacolo alla transizione verso il mondo di abbondanza e pace che

Keynes aveva immaginato. E d’altronde non è morto solamente per

l’impatto del thatcherismo o della reaganomics,

come distrutto in una sorta di radicale rivoluzione al contrario,

così come d’altronde le politiche economiche precedenti non sono

state affatto del tutto soppiantate dalle idee austriache o

friburghesi, la cui ortodossia è rimasta riserva marginale di pochi

dottrinari.

Non è questione di negare la discontinuità dei

tardi ’70 e degli ’80, che pure c’è stata, quanto di osservarle più

dal lato storico-politico che dal lato storico-intellettuale, come

storia di una sintesi

contraddittoria e deformante

– lontana da Keynes ma lontana pure da Eucken (magari scritto

correttamente) o Hayek – tra

dispositivi di governo e ricette economiche vecchie e nuove

piuttosto che di una rottura radicale a favore delle seconde; come

reazione di classe spinta da precise condizioni materiali economiche

e politiche, processi storici che dimostrano da sempre di avere poco

rispetto per la purezza degli ideali, piuttosto che da crudele furore

ideologico. Le eterogenesi dei fini e le deformazioni dell’esistente

non sono d’altra parte più semplici (e popolari) delle rotture

radicali?

E d’altra parte non è stata la perfidia menscevica cui Negri sembra ricondurre un po’ tutti i mali a spianare la strada al brave new world che conosciamo, quanto l’incapacità della sinistra europea dell’ultimo trentennio di Ventesimo secolo di concepire un superamento in avanti di un consensus ormai anacronistico e di una situazione di trinceramento paralizzante simile a quella di inizio secolo che aveva ben descritto Polanyi: il Winter of discontent britannico ha lasciato spazio alla reazione thatcheriana non per un’immaginaria malvagità dei dirigenti socialisti o per la presunta impossibilità del riformismo, quanto per prosaica mancanza di idee, di immaginazione, di capacità politica e del coraggio necessario a fare – in un momento decisivo – un passo ulteriore nella transizione verso un modello produttivo differente. Anche a costo di sganciarsi dagli storici riferimenti sociali; disancoramento che poi è ovviamente avvenuto lo stesso, ma in termini inutilmente distruttivi. Certo, e va detto, la storia successiva di quella sinistra in tutto il mondo industrializzato parla di un essere risucchiati che è caratteristica delle cose leggere e vuote.

Torniamo, in conclusione, ad Assembly ed al posto della filosofia nell’opera di Hardt e Negri, in quella che abbiamo chiamato la storia di un allontanamento da Marx. Si è detto, il punto di partenza naturale di Negri è il marxismo filosofico che in Occidente si è contrapposto in vari modi al dogmatismo del marxismo economico-scientifico sovietico. Il marxismo a cui può essere, con qualche cautela, applicata l’etichetta riduttiva di “Occidentale”. Correnti di pensiero radicale esplicitamente non “Western” forniscono utili spunti, dimostrando ancora una volta la vitalità del filone postcoloniale. Purtroppo, invece, l’interrogativo sulla possibilità di un pensiero filosofico-politico ed economico in grado di rivitalizzare la fonte del marxismo occidentale, dopo la crisi del sistema sovietico, va lasciato aperto, nonostante vada riconosciuto che l’avventura intellettuale dei nostri due autori sia stato un tentativo coraggioso di farvi fronte, anche approdando ad altri lidi.

Ciò

che di Assembly

convince

meno è in definitiva proprio la scarsa

volontà di convincere

che traspare ad ogni pagina del libro, dalla scarsità di

argomentazioni e addirittura dalla forma apodittica da manifesto

politico (che pure è il paradigma del testo persuasivo), rendendo

quest’ultima opera un testo in fin dei conti più adatto a chi ha

seguito il filo del ragionamento di Michael Hardt e Antonio Negri da

di Impero in

poi, o a chi è già convinto.

Una sorta – come la abbiamo

già definita – di opera definitiva, fatta per mettere un punto o

tirare le fila di un discorso tra pochi intimi. Se per approfondire,

o per andare definitivamente oltre, non è dato sapere.

In

luogo di una conclusione. Hardt e Negri citano in uno dei primi

capitoli la nefasta decisione Citizens

United v. FEC della

Corte Suprema degli Stati Uniti, che nel 2010 ha a tutti gli effetti

cancellato ogni limite alle donazioni private destinate alla

comunicazione politica e alle campagne elettorali. In ogni elezione,

da Cittadini

Uniti

in poi, la sinistra dovrà competere non solo contro la più o meno

equivalente militanza avversaria, non solo contro quanto

dell’impressionante potere di ricchezze esorbitanti – che si

traduce in decine di think

tank

di destra, in campagne martellanti per programmi e candidati

estremisti, in informazione faziosa – già inquinava la politica

statunitense, ma contro l’intera potenza di queste ultime, mobilitate

contro qualsivoglia impediamento ad un ulteriore accumulazione.

A

parere di chi scrive, esempi come questi ci mostrano quanto sia

importante, in condizioni difficili come le attuali, lavorare

per conservare un minimo di agibilità politica,

se necessario sacrificando o mettendo tra parentesi purezze

ideologiche e storie ormai polverose – e le formule organizzative e

identitarie che quelle storie hanno sedimentato.

Non si tratta

di convertirsi a qualsivoglia riformismo o di cospargersi il capo di

cenere, ma di salvaguardare uno spazio politico, ponendo nel contempo

le basi per un nuovo accumulo di forze sociali. Conservare la fiamma

della filosofia

politica

è a questo scopo fondamentale, ma è davvero utile solo a patto che

la ragione sappia anche tornare con i piedi per terra e riconoscere i

limiti che le si contrappongono.

Michael Hardt e Antonio Negri, Assemby, Oxford University Press, Oxford 2017

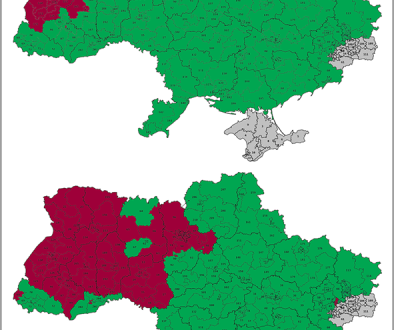

Immagine Internet Archive Book Images da flickr.com

Nato a Bozen/Bolzano, vivo fuori Provincia Autonoma da un decennio, ultimamente a Torino. Laureato in Storia all’Università di Pisa, attualmente studio Antropologia Culturale ed Etnologia all’Università degli Studi di Torino. Mi interesso di epistemologia delle scienze sociali, filosofia politica e del diritto, antropologia culturale e storia contemporanea. Nel tempo libero coltivo la mia passione per l’animazione, i fumetti ed il vino.