La pubblicazione nel mese di febbraio 2021 dei dati ISTAT sull’occupazione è stata deflagrante, squarciando ancora di più il velo su una crisi di genere, che è stata ed è globale, ma che in Italia trova numeri esorbitanti e preoccupanti.

Nella settimana successiva alla Giornata Internazionale dei diritti della Donna un focus a più mani su questa “Shecession” (recessione femminile da pandemia), per dirla con un neologismo anglosassone, sembra ancora più doveroso.

Leonardo Croatto

Le azioni che generano discriminazioni sul luogo di lavoro non sono quasi mai coscienti, sono più comunemente attivate senza consapevolezza, sono il prodotto di dinamiche culturali e sociali interiorizzate e sempre attive.

Se non sempre sono espliciti gli atti che li generano, gli effetti di processi decisionali e organizzativi parziali sui luoghi di lavoro sono invece evidenti: differenze salariali, di possibilità di carriera, nell’organizzazione del lavoro, nella qualità e nella natura delle relazioni.

I bias che creano il substrato su cui si innestano valutazioni organizzative tossiche agiscono con più forza nel caso di lavori interpretati come prevalentemente maschili (inclusi i ruoli dirigenziali): si presume che le donne siano meno efficienti degli uomini e quindi vengono escluse dalle migliori opportunità lavorative, e quando riescono ad accedervi entrano in azione meccanismi ostruttuvi, formali e informali, che creano un ambiente ancor più ostile per i soggetti maggiormente motivati verso la carriera.

Rispetto ai colleghi maschi alle donne si applicano meccanismi di valutazione più rigidi, che richiedono, per ottenere pari risultati, un impegno assai maggiore. Nelle organizzazioni fortemente gerarchizzate l’azione di esclusione interviene comprimento gli spazi per la crescita professionale in maniera più evidente: l’università è un esempio tipico di queste dinamiche.

Di conseguenza, nonostante le donne possiedano mediamente un livello di istruzione più elevato, gli uomini occupano generalmente posizioni più elevate. In UE due terzi dei manager sono uomini, la percentuale di donne in questa posizione non supera il 50 % in nessuno degli Stati membri.

Se la discriminazione di genere è diffusamente riconosciuta come un problema, raramente vengono attivate nei luoghi di lavoro pratiche organizzative utili a ridurne l’impatto. Interventi prescrittivi, come ad esempio l’imposizione di quote, per quanto parzialmente efficaci nel contrastare certi meccanismi di esclusione, raramente agiscono positivamente su altri aspetti negativi, per mitigare i quali sarebbero necessarie azioni più approfondite ed articolate.

Inoltre, sulle dinamiche penalizzanti intervengono effetti esterni al luogo di lavoro non risolvibili con dispositivi organizzativi. Ruoli sociali imposti che scaricano sulla donna, in via quasi esclusiva, le mansioni di cura della famiglia portano queste a rinunciare al lavoro con maggiore intensità rispetto agli uomini: il divario tra i tassi di occupazione delle donne e degli uomini è più alto – in favore degli uomini – all’aumentare dei figli, così come è più alto il ricorso al part-time tra le donne rispetto agli uomini.

Per questo motivo la riduzione della discriminazione di genere sul lavoro richiede interventi sia dal punto di vista delle norme lavoristiche sia sulle dinamiche socio-culturali: lo scardinamento degli stereotipi prodotti da un’organizzazione della società improntata al più rigido patriarcato parte sicuramente dalla scuola, ma potrebbe alimentarsi attraverso ad esempio un intervento normativi volto a parificare i congedi parentali obbligatori, che avrebbe l’effetto di azzerare le diversità di costo delle lavoratrici rispetto ai lavoratori e scardinare l’idea che la cura dei figli competa esclusivamente alla madre.

Francesca Giambi

I dati, raccolti da diverse istituzioni, circa la crisi economica innescata dalla pandemia parlano purtroppo chiaro, il mondo del lavoro ne esce sconfitto sotto tanti punti di vista. Ma ciò che lascia più sgomenti, anche se non del tutto impreparati, è che questa crisi è soprattutto una “crisi di genere”; nel mondo anglosassone è stato coniato il termine “Shecession” (unione di “she” e “recession), ponendo l’accento proprio sul fatto che sia soprattutto una crisi femminile a tutto tondo, mentre nel 2008, per la perdita di posti di lavoro soprattutto in edilizia e manifatturiero, si parlò di Mencession.

Stando all’ultimo Rapporto Caritas (ottobre 2020), le donne che hanno chiesto aiuto da maggio a settembre, subito dopo il lockdown, sono state il 54,4% contro il 50,5% del 2019.

I dati riportati da ISTAT riferiti a dicembre 2020 evidenziano come su un totale di 101 mila posti lavoro persi 99 mila sono di donne e che su base annua nel 2020, su 4, 3 sono stati persi da donne.Come detto questi dati lasciano basiti ed increduli, anche se si inseriscono in un quadro di problematica di lavoro femminile già particolarmente difficile e compromesso da diverso tempo: la pandemia e la crisi dell’ultimo anno ha solo avuto come effetto quello di essere una enorme lente di ingrandimento sui tanti problemi preesistenti.In un recente articolo su Il Post dal titolo “Il lavoro delle donne” la prof.ssa Francesca Bettio illustra e spiega le diverse problematiche legate all’occupazione femminile in genere mettendole in relazione anche a storia e cultura dei diversi paesi.

Si nota, grazie ai dati Eurostat, come il 70% dell’occupazione femminile sia in Italia concentrato in soli 7 settori su un totale di 21, una sorta di “segregazione occupazionale” che risente quindi pesantemente degli effetti delle varie crisi. Tale segregazione indica come ci siano ancora professioni fortemente stereotipate soprattutto a causa di un certo tipo di impostazione culturale, che risulta ancora oggi molto difficile da sradicare, ad esempio il difficile accesso alla magistratura, permesso solo dal secondo dopoguerra inoltrato, da parte delle donne che all’epoca veniva commentato dai colleghi giuristi e avvocati come inadatto in quanto le donne erano condizionate da impulsi, sentimenti ed “isterie” che ne alteravano il giudizio; oppure con variazioni di stereotipo, che rimangono poi tali nei fatti, per mutazioni nel tempo, che ne giustifica anche a volte le diminuzioni salariali, ad esempio, come riporta Bettio, “quando il mestiere del maestro ha cominciato a perdere il proprio prestigio sociale, è improvvisamente diventato un mestiere adatto alle donne.

“In Italia le donne lavorano meno (sono meno occupate) di altri paesi, soprattutto quelli europei, e questo dipende da una parte dalla piramide occupazionale che a livello italiano le spinge ancora più in basso rispetto agli altri, ma anche e soprattutto perché pesa troppo il lavoro domestico non retribuito: il “welfare” familiare gioca contro l’occupazione femminile bloccandola. In questo caso ad esempio nei paesi nordici l’occupazione delle donne è più alta anche perché ci sono servizi che limitano il lavoro domestico non retribuito, ad esempio asili e asili nidi accessibili a tutte le famiglie ed aperti tutta la giornata.Ed in questo un ruolo fondamentale lo ha la politica, oltre che l’impostazione culturale. Va bene lottare e “riempirsi la bocca” di lotte per il superamento degli stereotipi femminili, ma è fondamentale che alle parole seguano i fatti, mettendo in campo tutta una serie di riforme che facilitino il lavoro femminile. Penso ad esempio alla questione, che sembra quasi irrisolta, del congedo parentale maschile, che, stando a dati di alcuni anni fa, veniva usufruita da circa 1 uomo su quattro, colpa di un decurtamento stipendiale che in Italia è del 70%, a differenza della Germania dove è del 35%.

Le proposte negli anni sono state presentate ma senza grandi risultati.Solo l’anno scorso è stata fatta una proposta da alcuni parlamentari di LeU, PD, 5S e gruppo misto che prevedeva l’introduzione di un congedo di paternità obbligatorio di tre mesi, e una copertura del 100% della retribuzione per entrambi i genitori.Di questa proposta non si sa più niente, anche se a vedere alcuni titoli di giornali, vedi il Tempo, possiamo capire quanto sia stata osteggiata… bene o male “Conte chiede ai papà di fare il mammo”.

Dmitrij Palagi

Arrivo al mio contributo di questa settimana avendo avuto la fortuna di leggere alcuni dei commenti delle altre “mani”, già sufficienti a ricostruire l’oggetto su cui abbiamo scelto di scrivere.La composizione delle classi lavoratrici non è semplice. La necessità di costruire una coscienza di chi ha bisogno del salario per sopravvivere, a fronte di chi detiene i mezzi di produzione, talvolta rischia di portare a una semplificazione che ottiene risultati opposti a ciò di cui avremmo bisogno.I dati ci dicono che le persone immigrate in Italia sono state quelle più esposte alla pandemia Covid-19, perché impiegate nei servizi ritenuti essenziali, ma al tempo stesso sono anche le più colpite dall’espulsione dal mercato del lavoro.Le donne rappresentano un’altra categoria statistica centrale per la lettura che è stata fatta di questo anno di emergenza sanitaria.SARS-CoV-2 non ha alcuna responsabilità rispetto a come sono strutturate le nostre società.Massimo Cacciari è stata una delle tante voci che in questi mesi si è esposto a discutibili attacchi al pubblico impiego. Matteo Renzi ha costruito larga parte del suo successo chiedendo alle “nuove generazioni” (altre realtà fortemente penalizzata nella nostra società) di sostenerlo nel togliere diritti a chi risulta coperto da maggiori tutele. Ancora oggi è possibile ascoltare, nel mondo progressista, frasi su livelli di vita che non ci saremmo potuti permettere.Le misure adottate fino a oggi sono state evidentemente inefficaci e inadeguate. Se però non ci fossero, come sarebbe la situazione? Guardare alla complessità del sistema non vuol dire condannarsi all’impotenza, giustificano l’inazione con i limiti di quello che si fa. Lo scrivo pensando agli assurdi dibattiti sulla utilità delle quote rose.Un’ultima cosa mi è venuta in mente in questi giorni, anche a seguito della giornata dell’8 marzo. L’importanza di non parlare “al posto delle donne”. Una banalità si dirà. Vale in generale: non parlare pensando di aver capito le condizioni delle altre persone meglio di loro. Scontato da scrivere e da leggere, forse, ma non da praticare, anche a sinistra. Specialmente quando si immagina la costruzioni degli spazi in cui militare e vivere pratiche condivise (siano essi partiti o movimenti).

Jacopo Vannucchi

I dati ISTAT riguardo la sovrarappresentazione femminile nella platea di nuovi disoccupati riflettono i settori su cui maggiormente ha influito la contrazione economica: le attività di commercio al dettaglio, il vasto settore del turismo con il suo indotto, la progettazione e promozione di eventi.Il brusco calo degli occupati in aprile 2020 era composto al 52% di donne, ma quello delle persone in cerca di occupazione aveva una quota femminile pari al 76%, segno di una maggiore esposizione delle donne alle volatilità del mercato del lavoro. Osservando i dati del secondo semestre 2020 si nota che gli uomini hanno recuperato il 40% dei posti di lavoro perduti nella prima metà dell’anno, e reintegrato il 20% della forza lavoro. Per le donne, invece, i posti di lavoro recuperati sono soltanto il 9%, mentre la forza lavoro ha aggiunto un ulteriore 5% di diminuzione.

Operando un confronto con gli Stati Uniti (leggi qui), vediamo che lì le variazioni nei dati degli occupati non hanno presentato grandi differenze di genere, ma anche negli Stati Uniti vi è stata una più pronunciata espulsione di donne dalle forze di lavoro.Sembrano quindi intrecciarsi due fenomeni, e dunque due settori che richiedono un intervento: da un lato la segregazione occupazionale per genere, più pronunciata in Italia forse per via del minor livello di istruzione della popolazione; dall’altro l’assenza di politiche sociali in grado di garantire la permanenza femminile nel mercato del lavoro.

Alessandro Zabban

I dati ISTAT certificano che a fare le spese della recessione sono soprattutto le donne. Il dato si inserisce in un contesto più ampio in cui, come al solito, i costi della crisi sono stati scaricati sulle fasce sociali più fragili e sui più deboli: per questo a pagare un prezzo più alto sono le donne, ma anche i working poor, i precari e a un livello più globale, i paesi poveri rispetto a quelli ricchi.Se la recessione del 2008 ha avuto come primo impatto la perdita di lavoro in settori prevalentemente a occupazione maschile, la crisi ha poi investito tutta la società, colpendo con durezza donne e uomini già in difficoltà economica ed erodendo ulteriormente le opportunità per le giovani generazioni. Allo stesso modo, la crisi attuale necessita di risposte politiche che rovescino il paradigma attuale in funzione di una società che abbia al centro un sistema pubblico e universale di servizi e assistenza. In questo contesto, il lavoro femminile va a comporre un tassello indubbiamente importante.

Se è vero che nel nostro Paese il problema del divario salariale non è così forte (esiste ma non riguarda ad esempio tutte le aziende che applicano i contratti collettivi), è altrettanto vero che le donne incontrano difficoltà enormi nel mercato del lavoro, che si allacciano ad antichi stereotipi così come intersecano ingiustamente le scelte affettive e riproduttive della singola persona. Se sul versante culturale la battaglia si inserisce in un lungo processo di sensibilizzazione che sta comunque portando dei frutti (nonostante l’egemonia di un femminismo liberal molto più preoccupato al fatto che ci siano poche donne manager rispetto alla condizione di milioni di donne sulla o sotto la soglia della povertà), gli interventi legislativi e le misure di welfare per facilitare le donne nella ricerca e sul posto di lavoro sono possibili e già parzialmente in vigore in molti paesi europei (come ad esempio un reale e serio congedo parentale maschile). Occorre però un cambio di modello e di percorso che la pandemia dovrebbe obbligare a percorrere, altrimenti le misure in ambito lavorativo in favore delle donne saranno sempre dei contentini o delle elemosine, non un vero cambiamento improntato all’uguaglianza e all’accrescimento dei diritti e delle retribuzioni per donne e uomini.

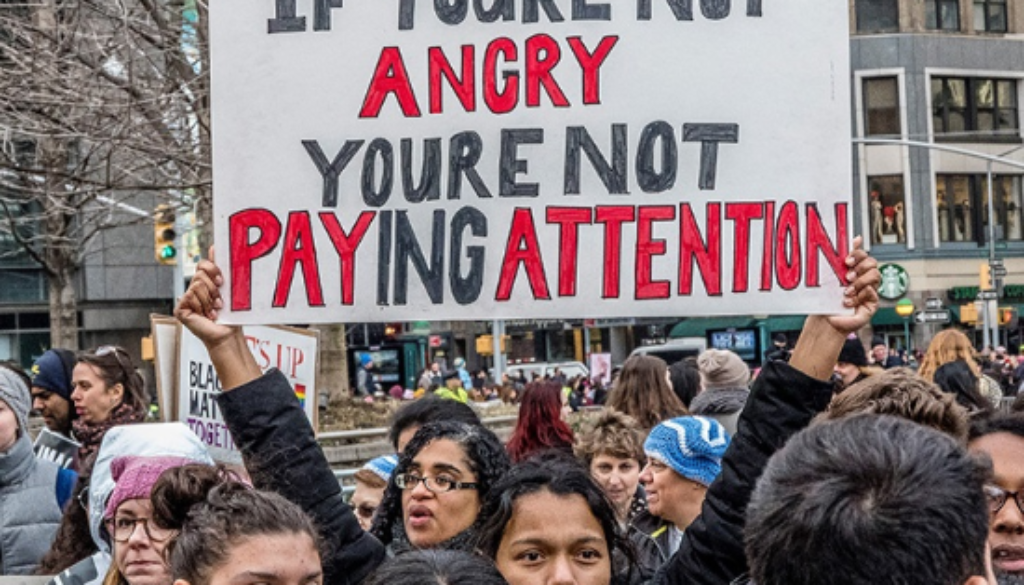

Immagine da www.msmagazine.com

Ogni martedì, dieci mani, di cinque autori de Il Becco, che partono da punti di vista diversi, attorno al “tema della settimana”. Una sorta di editoriale collettivo, dove non si ricerca la sintesi o lo scontro, ma un confronto (possibilmente interessante e utile).

A volta sono otto, altre dodici (le mani dietro agli articoli): ci teniamo elastici.