Ci avviciniamo velocemente alla metà di marzo, quando sarà trascorso un anno dall’emanazione delle prime misure emergenziali adottate in contrasto alla pandemia da Covid-19. Un anno che ha visto trasformarsi radicalmente la quotidianità di tutti noi.

Un anno caratterizzato da riunioni online, da richiami a spengere il microfono e dal tentativo di non perdersi pezzi per la strada.

Qui sul Becco Elena De Zan aveva approfondito, già lo scorso aprile, la dimensione politica della categoria dello spazio. Se il modo in cui viviamo gli spazi pubblici è stato totalmente stravolto dalle contingenze e dalla loro gestione, certo non è capitata una sorte diversa a quelli privati.

Molti di noi hanno visto invadere il proprio spazio familiare non solo dal lavoro, ma anche da quelle attività sociali e politiche che hanno solitamente una diversa collocazione spaziale. Una collocazione collettiva, comune, neutra, che sia questa il giardino pubblico, l’aula di collettivo, il Circolo ARCI o la sede di partito.

Questo si è portato dietro due ordini di problemi.

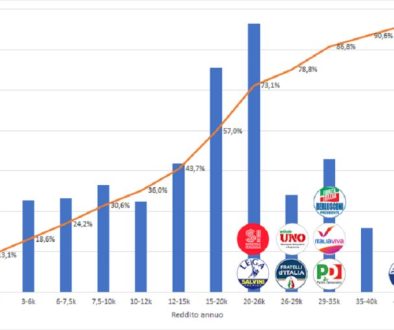

Il primo collegato alla digitalizzazione del nostro paese. Per poter spostare online queste attività servono dispositivi, connessioni e capacità. Tra lavoratori che non hanno telefoni o pc in dotazione, persone che stando fuori città hanno una connessione assimilabile ad un colabrodo (chiedete agli studenti universitari che sono costretti a ripetere un esame perché gli è saltata la connessione mentre lo stavano facendo) altre che per età o percorsi di vita non si sono mai dovute cimentare con niente del genere, si capisce facilmente quanto questa traslazione sia difficile. Uso il presente perché è ancora in corso e, nonostante sia passato, appunto un anno, non sembra che al governo (nelle sue varie et multiformi formazioni) ci sia resi conto, veramente, di che acceleratore di disuguaglianze il portare online un paese dal digital divide come in nostro.

Il secondo ordine di problemi è invece legato agli spazi in cui ciascuno di noi vive. Se prima l’andare a lavoro o impegnarsi in un’attività collettiva sociale ci portava fuori, adesso siamo costretti a svolgerla in un ambito che in molti casi è condiviso con altri. Spesso la dimensione familiare è caratterizzata da una condivisione che comporta obblighi, attenzioni che sarebbero difficilmente compatibili, in contemporanea, con altre attività. Molto banalmente, il fare una videochiamata per prendere parte ad una riunione politica online presuppone l’avere un dispositivo con connessione (e questo l’abbiamo detto) ma anche un angolo tranquillo in casa in cui sistemarsi. Così come il lavorare da casa presupporrebbe avere degli spazi per poterlo fare.

Non sono cose scontate. Chi scrive è cresciuta in una casa relativamente affollata: se la situazione che stiamo vivendo fosse capitata anche solo due anni fa, avremmo avuto seri problemi organizzativi (e avete voglia a usare auricolari e a fare i turni, non sarebbe stato sufficiente).

A questo si aggiunge il fatto che con questa modalità si è costretti a rendere pubblico il proprio privato. Se andando al circolo siamo “tutti uguali” nello stesso posto, facendo una videochiamata si condivide una porzione della propria casa, dell’affollamento che c’è, delle condizioni in cui versa. Come allo stesso tempo è significativo il luogo da cui ci si connette (fai una chiamata di lavoro dalla cucina, tendenzialmente vorrà dire che non hai un altro spazio in cui stare).

Ed è così che abbiamo imparato a districarci tra organizzazioni improbabili, giochi di microfoni anti rimbombo e sfondi artificiali che mascherano il luogo in cui ci troviamo. Io credo che quello alla privacy sia un diritto sacrosanto: sta a ciascuno di noi scegliere cosa condividere e con chi (già ci sono i giganti del web che acquisiscono informazioni in abbondanza su di noi). Detto questo, non sarò mai tra quelle persone che si indignano per la location di una video chiamata o perché sullo sfondo si vede un’altra persona che si fa i fatti suoi.

Io stessa, quando mi trovo in queste situazioni, solitamente non faccio niente per dissimulare il luogo in cui mi trovo. Sarà stupido ma la vivo come una piccola rivendicazione personale. Non credo che le condizioni in cui ciascuno di noi vive siano imputabili ad un qualche merito o colpa, quanto penso siano piuttosto ascrivibili ad una società che non riesce a garantire diritti fondamentali come quelli a condizioni di lavoro o ad un’abitazione adeguate. Anzi, il ricordare le condizioni in cui ciascuno lavora e vive è un modo per mettere in luce le contraddizioni di una società che non si pone minimamente il problema delle profonde disuguaglianze che la attraversano.

Immagine da www.pixabay.com

“E ci spezziamo ancora le ossa per amore

un amore disperato per tutta questa farsa

insieme nel paese che sembra una scarpa”

Cit.