Pubblicato per la prima volta l’8 marzo 2018

Oggi è l’otto marzo e chi scrive non è particolarmente incline a commemorazioni particolari su quanto la donna debba essere omaggiata: per quel che mi riguarda più che l’omaggio e la retorica di queste commemorazioni è importante la dignità dell’essere umano donna, e quindi i suoi diritti sul piano sociale, economico e politico, così come la dignità di qualsiasi essere umano ancor più “minoritario” e che gode di ancora meno parità socio-politica ed economica.

Il motivo per cui invece può starmi a cuore questa data è l’orgoglio suscitato dal significato storico che hanno avuto le lotte e le rivendicazioni delle donne per ottenere piena partecipazione politica, parità dei diritti e ruoli decisionali nella propria vita privata e pubblica.

Penso innanzitutto al VII Congresso della II Internazionale Comunista, tenutosi a Stoccarda nell’agosto del 1907 (a cui erano presenti, tra gli altri, Lenin, Rosa Luxemburg, Clara Zetkin, Martov, Jean Jaurès), in cui tra le questioni trattate vi fu anche quella del voto femminile: il Congresso votò una risoluzione nella quale si impegnavano i partiti socialisti a lottare energicamente per l’introduzione del suffragio universale delle donne, senza allearsi con le femministe borghesi che reclamavano il diritto di suffragio, ma con i partiti socialisti che lottano per il suffragio delle donne. Due giorni dopo, dal 26 al 27 agosto, fu tenuta una Conferenza internazionale delle donne socialiste, alla presenza di 58 delegate di 13 paesi, nella quale si decise la creazione di un Ufficio di informazione delle donne socialiste: Clara Zetkin fu eletta segretaria e la rivista da lei redatta, Die Gleichheit (“L’uguaglianza”), divenne l’organo dell’Internazionale delle donne socialiste.

Penso anche all’8 marzo del 1917 (23 febbraio per il calendario Giuliano in vigore in Russia a quel tempo) quando le donne di San Pietroburgo dettero vita a una grande manifestazione che reclamava la fine della guerra e fu da lì e dalla opaca reazione dei cosacchi chiamati a reprimere la “sommossa” che per effetto a catena si innescarono altre manifestazioni che, semplificando molto, portarono alla fine dello zarismo. Quel giorno viene ricordato come l’inizio della Rivoluzione russa di Febbraio ed è per questo che nel 1921 la Seconda Conferenza delle donne comuniste a Mosca decretò l’8 marzo “Giornata internazionale dell’operaia”, con una connotazione, dunque, non soltanto femminile, ma anche rivendicativa del ruolo della donna lavoratrice e come tale, partecipe al processo storico e al cambiamento sociale.

La confusione successiva sull’origine storica di questa giornata deriva dal progressivo isolamento della Russia e dal discredito del comunismo da parte del mondo occidentale che portarono, già dal secondo dopoguerra, ad attribuire all’8 marzo episodi più o meno reali, come quello della morte di centinaia di operaie nel rogo di una fabbrica di camicie che sarebbe accaduto nel 1908 a New York. Tragedia che forse è più probabile identificare con quella avvenuta in realtà il 25 marzo 1911 nella fabbrica di Triangle in cui, a causa di un incendio morirono ben 146 lavoratori e lavoratrici, di cui 123 donne, per lo più giovani immigrate di origine ebraica e italiana.

Anche oggi, al di là appunto della spesso ridondantemente vuota retorica, è un giorno importante perché dopo la straordinaria manifestazione dello scorso 26 ottobre, tornerà a riempire le piazze il movimento “Non una di meno” che non rivendica solo i diritti delle donne contro qualsiasi violenza e subordinazione, ma anche quelli di tutti i soggetti “non conformi” al modello del maschio adulto bianco etero (e possibilmente ricco) paradigmatico delle nostre società occidentali. Così oggi ci sarà il secondo sciopero globale delle donne e a scendere in piazza non saranno solo loro, ma anche maschi etero, gay, trans, intersex, di ogni provenienza geografica: tutto quel mondo queer che non vuole essere definito né ingabbiato in categorie create in contrapposizione all’unica norma accettata convenzionalmente, a gridare, in maniera pacifica il proprio no a qualsiasi discriminazione di genere, e il proprio no contro qualsiasi forma di fascismo, contro ogni tipo di razzismo e fobia, omo, trans, xeno che sia.

Quello che Salvini chiama “mondo al contrario” almeno oggi ribalterà davvero le logiche “diritte” del nostro mondo, rivendicando orgogliosamente la sua devianza e non-conformità rispetto al pensiero unico, ai dogmi, alle norme, ai canoni, ai concetti che si sono sedimentati culturalmente e socialmente, e che alcune forze politiche vorrebbero tenere fissi e saldi come idoli da impugnare per ostacolare e reprimere il diritto alla felicità di miriadi di individui. Dovremmo tutti sentirci fieri di far parte di questo “mondo al contrario” se il contrario indica tutto ciò che è opposto e sviante rispetto a una visione razzista e sessista del mondo come quella che hanno Salvini e coloro che in essa si rispecchiano.

Certo, chi scrive non condivide neanche alcune delle posizioni fanatiche ed escludenti di molte di coloro che si dichiarano femministe (quelle che ad esempio protestarono per le presenze maschili alla manifestazione). Alcune ad esempio che a mio avviso ripropongono, sebbene ribaltandoli in un’ottica positiva, quegli stessi stereotipi che hanno la pretesa di rappresentare in toto la personalità femminile, l’essenza della donna, primo fra tutti quello della cura, come se gli individui maschili ne fossero biologicamente privi, secondo un presupposto innatismo ontologico, dimenticando invece che anche questa predisposizione alla cura effettivamente più alta nelle donne deriva dal processo di evoluzione umana – legata, questa, certo, a caratteristiche anatomiche che hanno portato gli uomini in quasi tutte le culture a cacciare, e le donne al raccolto e alla cura della casa e della prole –, dallo sviluppo storico e di conseguenza culturale e non da un innatismo naturale. Non solo, molte di loro sono anche propugnatrici di una stessa logica binaria, dicotomica e gerarchica che invece per prime dovrebbero contrastare; alcune poi nutrono il mito della maternità come se un fattore meramente biologico ponesse le donne al di sopra degli uomini ma anche di altre donne che non vogliono o non possono avere figli e che altri tipi di maternità (surrogata, adottiva…) o di paternità (biologica o adottiva che sia) non avessero lo stesso valore della maternità biologica.

Qui però non vogliamo entrare in merito alle contraddizioni e alle problematicità che a mio parere sono insite anche all’interno di un certo tipo di femminismo o comunque di teorie che si dichiarano femministe, ma porre semplicemente l’accento sul fatto politico della giornata di oggi che richiama quello politico dell’agosto del 1907, quello dell’8 marzo del 1917, quello delle Madres de Plaza de Mayo e molti altri ancora. In tutti questi episodi sono protagonisti soggetti che sono o erano considerati deboli, minoritari, schiacciati dalla brutalità del sistema di mercato e da quella dei sistemi culturali performativi, da potere e sapere dunque, da regimi socio-economici e da “regimi di verità”, da narrazioni dominanti che risucchiano la potenziale felicità dell’essere umano che non si riconosce e/o che non viene riconosciuto dalle dinamiche escludenti di tali sistemi.

Chi scende in piazza, oggi come ieri, sono gli invisibili che non possono e/o non vogliono entrare in quelle cornici di intelligibilità normativa e definitoria che li renderebbero riconoscibili e accettabili dalla comunità in quanto resi conformi a quelle stesse cornici di significazione. Le donne che erano trasparenti e la cui voce era muta hanno lottato per un proprio posto nel mondo, per avere riconoscibilità politica e sociale e oggi le stesse donne, insieme a soggetti ancor più invisibili e la cui soggettività è ancor più vilipesa e ancor meno riconosciuta come tale (se non per essere etichettata e imprigionata in qualche stereotipo che la svilisce e che la rende ancor più vulnerabile), lottano per ottenere piena parità di genere, non solo sul piano politico ed economico ma anche sul piano appunto del proprio riconoscimento e della propria intelligibilità come persone a tutto tondo. Persone complesse la cui specificità di genere, di orientamento sessuale, di condizione sociale, di colore della pelle o di credo religioso, come di qualsiasi altro tipo non deve essere motivo di discriminazione e soffocamento della propria realizzazione personale e collettiva.

La partecipazione, le rivendicazioni, l’essere presenti ad alzare la propria voce, sebbene in questo caso siano partite da una determinata categoria e da uno specifico movimento – quelli delle donne – ma che mirano a coinvolgere tutti quei soggetti che non sono adeguatamente rappresentati e riconosciuti o che subiscono discriminazioni di qualsiasi sorta, rimandano a quel binomio, che oggi viene spesso dimenticato o a cui non crede quasi più nessuno, tra felicità e politica (tema scelto dalla Scuola Estiva organizzata a Firenze dalla Società delle Storiche nel 2015).

Nel mondo in cui viviamo la felicità non è più pensata come conquistabile attraverso un’azione collettiva, attraverso la lotta per la trasformazione sociale, attraverso il benessere comune; non è più legata a un concetto di bene collettivo né è più quella tensione volta a migliorare le condizioni di chi non può accedere ad alcuni tipi di felicità e proiettata verso la costruzione di alternative, di altre possibilità di mondi migliori. La felicità nelle nostre società occidentali risucchiate dalle istanze del neoliberismo sfrenato che impongono profitto economico e successo è un concetto squisitamente individuale legato alla propria autorealizzazione, alla propria autoaffermazione, anch’esse basate esclusivamente su aspetti superficiali ed esteriori (e non di elevazione spirituale e interiore come potrebbe essere in alcune concezioni orientali) come appunto l’essere belli, ricchi, sani e vincenti nel mondo del lavoro.

“Il tema della felicità, che aveva costituito il sostrato dei grandi movimenti collettivi ottocenteschi e novecenteschi, sembra aver perso la sua dimensione pubblica, collettiva, per essere declinato in termini privati o, meglio, individualizzati […]. Uno scivolamento verso percorsi individuali, frammentati, parziali che nella politica non hanno trovato un terreno privilegiato in cui esprimersi […]. È stato semmai il mercato o un capitalismo sempre più «de-territorializzato», […] frutto di produzione «immateriale», che si è rivelato maggiormente capace di intercettare e spesso produrre e gestire il desiderio e la ricerca della felicità attraverso l’accesso a beni di consumo materiali e simbolici. […] In un contesto frammentato e liquido […] il mercato è risultato strumento […] accattivante e allo stesso tempo in grado di rendere accessibili soluzioni di felicità: costruzione di una vera e propria industria della felicità basata sulla cura del corpo, sui consumi, sul wellness, su terapie e ricette spendibili per le relazioni affettive e familiari e per quelle sociali”.[1]

Da qui nasce anche una spesso mai placata tensione rivolta a un tipo di autorealizzazione che però è parziale ed elitaria, concessa solo a pochi fortunati “eletti”. Anche o soprattutto a causa di questo senso di non appagamento, di insoddisfazione perenne nascono tutte le patologie e le frustrazioni contemporanee, derivanti dalla condizione di “precarietà stabilizzata” (non solo lavorativa, ma anche affettiva ed esistenziale), dallo svilimento e dall’umiliazione del lavoro (ciò che conferisce dignità a un essere umano, e che addirittura ne realizza o potenzia l’essenza), dalla mancanza di stabilità e da quel senso di incompletezza e sfiducia che ci fa sentire colpevoli per non aver ottenuto le realizzazioni ambite. Un’auto colpevolizzazione che quindi ci spinge a una continua formazione, a costanti tirocini, sfide con noi stessi, sperando di poterci completare e, finalmente, affermare.

Ma, come diceva Hannah Arendt, non ci può essere azione né felicità né affermazione se non attraverso la pluralità, l’azione che è di per sé sempre azione con, agire insieme:

“l’azione, la sola attività che metta in rapporto diretto gli uomini […] corrisponde alla condizione umana della pluralità, al fatto che gli uomini, e non l’Uomo, vivono e abitano il mondo. […] Questa pluralità è specificamente la condizione – non solo la conditio sine qua non, ma la conditio per quam – di ogni vita politica. […] La pluralità è il presupposto dell’azione umana”.[2]

Solo così si potrà amare la politica, senza scordare, tra l’altro, che tutto è politico, che non siamo solo singoli individui, soli in mezzo a una folla indistinta ed estranea, ma gruppi sociali nati o comunque cresciuti per stare in società. Partecipare è un esempio di politica felice, o di felicità politica e, come cantava il compianto Gaber, è anche sintomo di libertà.

Il movimento internazionale delle donne è cresciuto in questi ultimi tempi soprattutto grazie al contagio di “Ni una menos”, movimento femminista nato nel 2015 in Argentina a seguito di un appello di attiviste, giornaliste, artiste per gridare stop ai femminicidi e alla violenza maschile e che si afferma come piattaforma di autodeterminazione e decisionalità delle donne per realizzare una società libera dal sessismo e dalla violenza. Dall’Argentina il movimento si è allargato a macchia d’olio in altri contenenti che hanno scelto anch’essi lo sciopero come forma di protesta più radicale (si pensi a quello del 3 ottobre scorso delle donne polacche contro la proposta di legge antiabortista e fondamentalista), accompagnato da lunghe marce e manifestazioni come la lunga marcia di Washington e di altri stati degli Stati Uniti dello scorso 21 gennaio che ha visto le donne alla guida di cortei formati da milioni di persone in opposizione alla politica neoliberale, reazionaria, xenofoba, sessista, omo e transfobica di Donald Trump.

“Lo slogan coniato dal movimento – «se non valiamo, allora non produciamo» – evoca piani politici […] già elaborati dal femminismo degli anni Settanta. A partire da questo slogan, le donne argentine sono riuscite a dar luogo a una mobilitazione di massa che si è espressa nella forma dello sciopero, inteso come sottrazione dalle funzione produttive e riproduttive all’interno della società, ma anche come strumento che permette di rendere visibili, riconoscibili e pubblici i corpi e le vite delle donne, in una dimensione di indisponibilità e di sottrazione dai meccanismi di cattura, di dominio e di valorizzazione del capitale neoliberista. Non è una novità. In Italia e in Spagna, in ambito femminista e queer è già da dieci anni che si tenta di ragionare sulla forma dello sciopero con lo stesso obiettivo: evidenziare il ruolo delle donne all’interno della società, non solo denunciandone la posizione subalterna nel mercato del lavoro, ma anche […] il ruolo nel campo della riproduzione sociale.”[3]

In Italia, dopo la grande manifestazione del 26 novembre scorso si sono sviluppate assemblee cittadine che hanno dato vita a otto tavoli tematici, ognuno dei quali dedicato a un contesto in cui si generano forme di violenza: percorsi di fuoriuscita dalla violenza; piano legislativo e giuridico; lavoro e welfare; diritto alla salute sessuale e riproduttiva; educazione alle differenze, all’affettività e alla sessualità; sessismo nei mezzi d’informazione; femminismo migrante; sessismo nei movimenti.

[continua nei prossimi giorni]

-

R. Baritono, Felicità della politica/Politica della felicità: un’introduzione al tema, in Felicità della politica, politica della felicità, op. cit., p. 15. ↑

-

H. Arendt, Vita activa. La condizione umana, Tascabili Bompiani, Milano 2011, pp. 7-8. ↑

-

http://gliasinirivista.org/2017/03/nuovi-femminismi-non-una-di-meno/ ↑

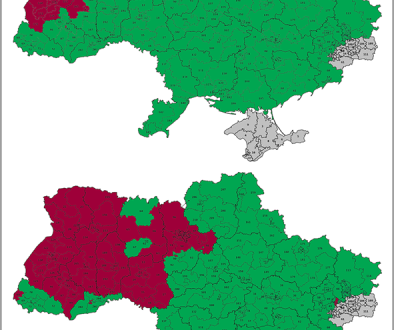

Immagine di TitiNicola (dettaglio) da Wikimedia Commons

Nata a Firenze nel 1988, sono una studentessa iscritta alla magistrale del corso di studi in scienze filosofiche. Mi sono sempre interessata ai temi della politica, ma inizialmente da semplice “spettatrice” (se escludiamo manifestazioni o partecipazioni a social forum), ma da quest’anno ho deciso, entrando a far parte dei GC, di dare un apporto più concreto a idee e battaglie che ritengo urgenti e importanti.